世界的形状

书刊介绍

内容简介

科学在开始的时候几乎就是好奇心。——阿西莫夫

有求知欲的现代人需要了解的科技通识

文科生都能轻松看懂的硬核科普,像听故事一样轻松拓宽认知边界

☆知乎盐选专栏9.4高分,TOP100榜NO.4 。20万+粉丝高质量科普微信公众号「老和山下的小学僧」精华集结。

☆内容可读性强,热点强相关。如何简单说清楚广义相对论和狭义相对论的区别?大型对撞机究竟该不该建设?半导体芯片为何成为大国博弈的焦点?中国目前的航天能力有多强?癌症是否可以治愈?本书对各种持续的热点话题,都给出了令人信服的科普。

☆打破知识壁垒,一本书让你掌握科技通识。打通量子物理、前沿技术、核能应用、宇宙天文、太空旅行、生物医学六大科技模块,不做泛泛之谈,而是挖掘技术背后的科学理论。作者以循序渐进的方式梳理了科技发展的脉络,使得读者可以高屋建瓴,从整体上把握前沿知识之间的关系及其演进路径。

☆文科生都能轻松看懂的硬核科普。作者用生动风趣的语言,把枯燥的科学知识讲述成普通人都能听懂的故事。诙谐幽默,生动深刻,读者可以像听故事一样轻松拓宽认知边界。

☆从科技创新角度读懂大国博弈的底层逻辑。中国制造业虽已傲视群雄,但在原创性和先进性技术方面仍在追赶西方。中国科技水平飞速发展也是不争的事实,研发总投入也在逐年上涨,即将接过西方扛着的科学大旗,引领全人类进入下一个文明阶段。本书用令人信服的逻辑和丰富的实例揭示了上述过程的必然性,激发普通人加入这一伟大历程的热情与自信。

------------------------------------------------------------------------------------------------------

量子力学到底有没有具体的应用?芯片是不是比原子弹更难制造?空间跳跃、时间倒流真的只是科幻吗?……关于科学知识,有很多是我们还一知半解的。

本书打破知识壁垒,内容涵盖量子物理、前沿技术、核能应用、宇宙天文、太空旅行、生物医学六大领域,从整体上把握知识之间的关系及其演进路径。作者用生动风趣的语言,把枯燥的科学知识讲述成普通人都能听懂的故事。让我们在面对世界时,能多一份透彻,少一些困惑。

科学的传承,使得人类可以站在巨人的肩膀上去更高更远处,而非不断重复昨天。传播严肃科学知识的重要意义在于,让我们这个社会、这个民族形成科学的氛围。氛围是一种无处不在的暗示,潜移默化中影响人们对已知的思考,对当下行为的反省;更重要的是,可以帮助人们拾起对未来的信心。

作品目录

前 言第一部分 基础科学

第一章 “鬼话连篇”:“荒诞”量子力学

第二章 “胡搅蛮缠”:“诡异”相对论

第三章 “何去何从”:大型对撞机

第四章 智慧结晶:粒子模型

第二部分 工业皇冠上的明珠

第五章 点沙成金:半导体芯片

第六章 第二战场:量子技术

第七章 革命老将:超导材料

第八章 明珠内核:涡轮叶片

第九章 天外流星:高速飞行器

第十章 化学燃料的绝唱:火箭发动机

第三部分 核能

第十一章 核弹诞生记:热核弹

第十二章 核弹成长记:“看我七十二变”

第十三章 核弹打工记:核电的“爱恨纠葛”

第十四章 氢弹涅槃记:艰难的聚变发电

第四部分 宇宙天文

第十五章 天体演化与宇宙博物馆

第十六章 聆听宇宙:射电望远镜

第十七章 一窥天机:空间望远镜

第十八章 天文“新宠”:引力波

第十九章 “捕风捉影”:暗物质

第五部分 太空旅行

第二十章 旅途第一站:空间站

第二十一章 熟悉的陌生人:太阳系

第二十二章 打破太阳系枷锁:霍尔推进器

第二十三章 带着太阳流浪:戴森球

第二十四章 宇宙“病毒”:流浪地球

第六部分 生物医学

第二十五章 百年“宿怨”:中西医之争

第二十六章 死神使者:癌症

第二十七章 健康密码:热量限制

第二十八章 从进化论看转基因

第七部分 从基础科学看科技创新

第二十九章 从基础科学看科技创新

· · · · · ·

作者简介

石峰,毕业于浙江大学物理系,现从事纳米催化技术的研发与产业化,所开发的某纳米材料的某项技术指标已达到国际领先水平。参与多项科研项目,涉及行业广泛,曾为国防科技做出过微薄贡献。研究经历促成对科学技术的深入思考和理解,闲暇之余运营微信公众号:老和山下的小学僧。

精彩摘录

20世纪80年代,美国计划花44亿美元建一个“超导超级对撞机”(SSC),这是什么概念呢?单就说说那个环的大小吧!第一段环形低速加速器600米,第二段中能助推器10。8千米,第三段高能助推器10。8千米,最后一段是87。1千米的对撞环。这台设备几乎就是绕着城市建的,首先沿着城市外围挖一条隧道,加速器的超导管道就沿着这些隧道放,两年花了20亿美元,才完成了20%的工程。于是,大笔一挥,预算增加到83亿美元,这可是那个年代的83亿美元啊!刚上台的克林顿差点儿吓破了胆,直接砍了项目,20亿打了水漂,然后去游说欧盟来接手这个活。这里还有一趣闻,SSC的取消直接导致美国从高能物难的领袖地位跌落到陪跑角色,3000多位科研人员悲喷交加,除了跑去欧洲的厉害角色,剩下只能转行。最苦的是底下那群博士生,怀着满腔热血,结果项目黄了,好在这帮人数学水平过硬,跑去了华尔街。后来2008年华尔街爆发金融危机,就有人开玩笑,说这是当年高能物理博士生的报复。

——引自章节:第三章“何去何从”:大型对撞机

最后还有一个大家最关心的问题,核电厂到底安不安全?人们对核电恐慌主要来自几次核事故:1979年的美国三里岛核事故、1986年的苏联切尔诺贝利核事故、2011年的日本福岛核事故。我们就以归本福岛核电站为例,看看核事故是如何发生的。2011年,日本福岛核事故被定为最高的7级,和切尔诺贝利事件同级。很多人光知道是地震海啸惹的天灾,却不知道背后的人祸。因为钱的问题,厂址从原本高于海平面35米的地方往下挪了20米。因为钱的问题,防波堤只做了5.5米高,尽管他们估算海啸可能会冲上15米高的防波堤。因为钱的问题,反应堆外面就套了个简单的“乌龟壳”,这“乌龟壳”和安全壳是两码事,没有消氢系统、气体交换系统、过滤排放系统等一系列结构。美国史上最严重的三里岛核事故,堆芯熔毁的程度和速度都超过了福岛核电站,就是因为安全壳,最后仅3人受到略高于半年容许剂量的照射,几乎可以说啥事没有。1986年切尔诺贝利事件后,日本才意识到要注意核电站可能发生的严重事故,但因为钱的问题,只是象征性做了点儿改进。福岛就这样整整“裸奔”了40年,好运终于耗尽,硬件问题和管理问题联袂而至!当时地震后,控制棒插入堆芯自动停堆,反应堆发热功率降至5%左右,对冷却系统要求不高,柴油发电机和备用电池基本可以搞定,看起来万事大吉。1小时后,15米高的海啸轻松越过防波堤,这下尴尬了,发电厂没电了!更雪尬的是,柴油发电机和备用电池都设置在一楼和地下室,这会儿全泡水里了,厂外应急电源也早被推倒了,四道电力保障措施毁了三道半。供电仅仅依靠一台位置稍高的发电机和几组备用电池,只能维持一半机组的冷却系统,另半已经彻底没电了。工作人员各种手忙脚乱,但反应堆还是按照剧本走了:芯内水温升高至沸腾,高温高压的蒸汽开始突破堆芯的一些薄弱环节,向厂房内泄漏;冷却水位随着蒸汽外泄不断降低,最...

——引自章节:第十三章核弹打工记:核电的“爱恨纠葛”

相关推荐

-

克雷洛夫寓言

克雷洛夫寓言是世界文学宝库中的瑰宝,作者以最简练的文字、最生动的形象,将生活动态、人生世相作了最浓缩、最紧凑的概括。他把各种动物的自然本性与人类的各种不同类型、...

-

中西基结合外科学

中西基结合外科学 内容简介 本书内容包括绪论,外科证治概论,无菌术与手术基础,麻醉,水、电解质代谢和酸碱平衡的失调,外科感染等外科疾病的中西医结合疗法。中西基结...

-

徐文兵、梁冬对话:黄帝内经•异法方宜

《黄帝内经•异法方宜》这是一本教我们最快找到自己人生风水宝地的养生风水学经典,也是当今讲得最好的黄帝内经,其精彩内容之前一直藏在深闺人未识,如今,由医道相通的中...

-

《为我的身体养阳气》

武国忠北京谦之堂医馆名医工作室首席专家、北京理工大学生命学院传统医药研究中心主任。北京电视台《养生堂》《健康生活》养生嘉宾。湖南卫视《百科全说》、 山东卫视《养...

-

时间的女儿

八月长安狮子座,哈尔滨市高考状元,获得北京大学光华管理学院、日本早稻田大学政治经济学部双学士学位。代表作:《你好,旧时光》《最好的我们》《暗恋·橘生淮南》《时间...

-

有翼之暗

麻耶雄嵩 Maya Yutaka本名堀井良彦,一九六九年出生于三重县上野市。京都大学毕业生,“新本格推理发源地”京都大学推理社团骨干成员,和绫辻行人等并列为新本...

-

人体经筋解剖图谱:图解学习人体经筋解剖及筋结点

人体经筋解剖图谱:图解学习人体经筋解剖及筋结点 本书特色 经筋理论是针灸学的重要组成部分,经筋病更是临床多发病,治疗的关键是用解结针法,分离横络卡压,然而适合经...

-

药物儿科剂量用法速查手册

药物儿科剂量用法速查手册 内容简介 本书是一部介绍儿科常用药物使用方法及用药剂量方面的参考手册,采用叙述和表格结合的形式,力求简明、方便、实用。 本书可作为各级...

-

夜行观览车

湊佳苗, 1973年生于广岛,毕业于武库川女子大学家政学部。2005年获第2届BS-i新人剧本奖,2007年以短篇推理作《圣职者》拿下了第35届原创广播剧大奖和...

-

情感、循吏与明清时期司法实践

《情感、循吏与明清时期司法实践》内容简介:自太史公开创了修史之轨辙后,在中华帝国的正史编撰传统中,有那么一类官员成为帝国官

-

袖珍心电图手册

袖珍心电图手册 本书特色 本书是由长期从事心电图诊断和教学工作的专家所编写的实用型参考书。全书共23章,简明扼要地介绍了心电图基础理论知识、各系统疾病心电图特征...

-

好产品拼的是共情力

全流程、系统性、有方法,有案例,将共情力运用在产品的方方面面。产品开发领域教科书,全球产品界殿堂级大师、美国交互设计协会主席、《交互设计沉思录》作者乔恩·科尔科...

-

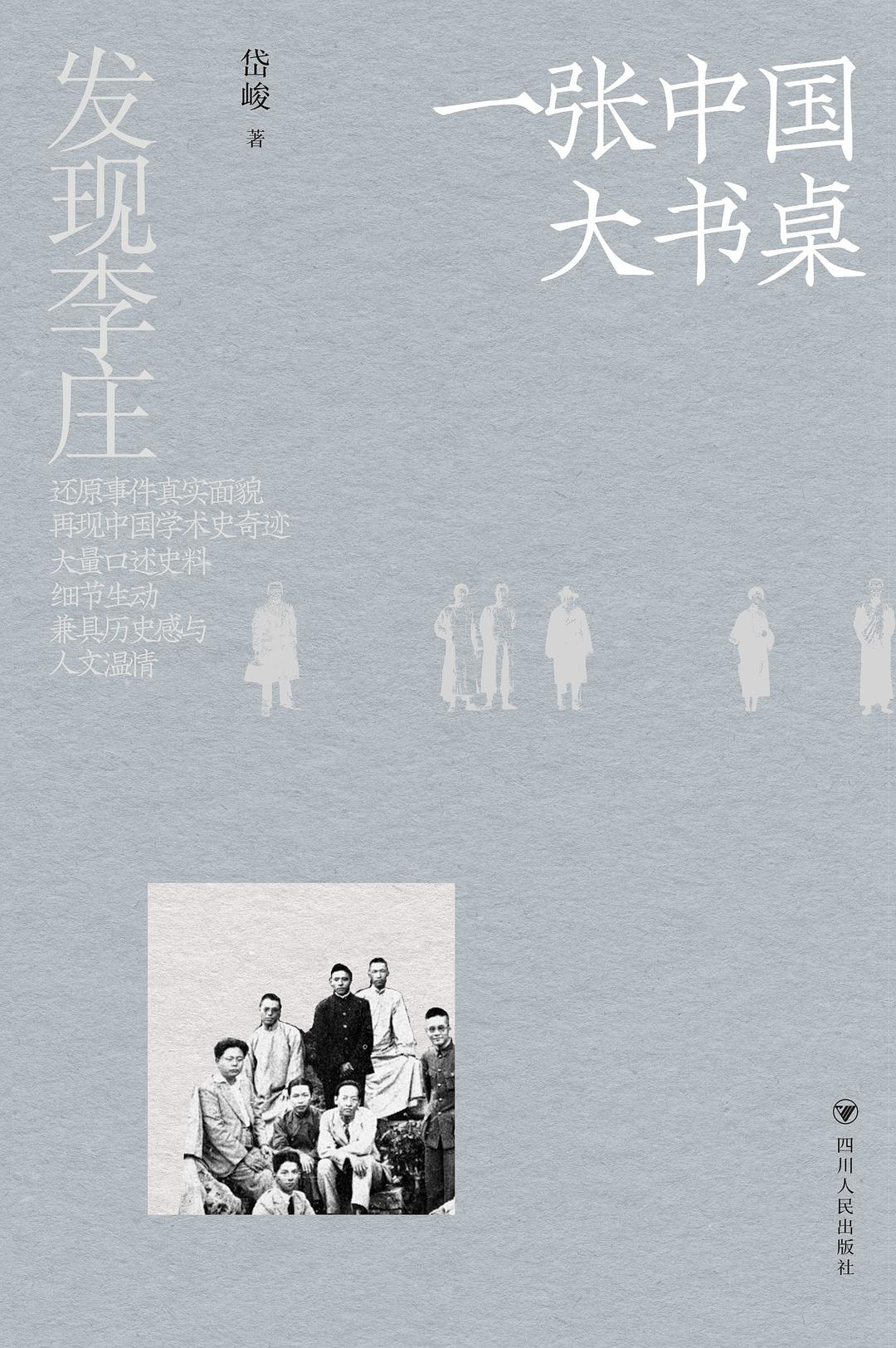

一张中国大书桌

《发现李庄:一张中国大书桌》为四川人民出版社“发现李庄”系列之第二卷,侧重讲述了发生在李庄的学人往事,对胡适、李济、傅斯年、梁思成等学者做了细致入微的描摹,让昔...

-

图解城市设计

图解城市设计 内容简介 《图解城市设计》以城市形体环境的建设过程为线索,力求把城市的设计、开发与管理联系起来,也是对城市设计的认识与理解。图解是设计创作的重要方...

-

毛毛

与《格林童话》齐名,荣获12项国际国内文学大奖。是现代人诠释时间的最佳底本,是一本对现代物质社会进行尖锐批判的奇书,书中表达了对人类的无限挚爱,对人性回归的强烈...

-

后激进时代的建筑笔记

眼花缭乱的建筑潮流在1980 年代如此,现在也同样如此。这些建筑师的观点和他们的设计彼此不同,甚至完全相互对立,那么,建筑学中有没有一个判断对错的客观标准?或者...

-

水稻在北方:10世纪至19世纪南方稻作技术向北方的传播与接受

水稻在北方:10世纪至19世纪南方稻作技术向北方的传播与接受 本书特色 栽培稻源自中国南方,并且很早就进入到了北方,但北方的稻作一直处在时断时续的不稳定状态。1...

-

文艺常识名校手册

张衍,北京电影学院电影学博士。公众号“文常修炼”主理人,从事艺考培训教学十余年,是目前国内这一领域经验最丰富的教师之一,指导过千余学生,其中有数百人被艺术类名校...

-

近代中国史纲

郭廷以(1904-1975):河南舞阳人。一代史学宗师,台湾“中央研究院”近代史研究所创始人兼学术奠基人。深受傅斯年、罗年伦治史风格之影响,毕生致力于中国近代史...

-

简明中国道教通史

作品目录引言第一章 道教产生的历史条件和思想渊源及其酝酿过程第一节 道教产生的历史条件第二节 道教产生的思想渊源第三节 道教